Auszug Gebäude, Orte und Ereignisse in Arheilgen

- Fundsachen des Arheilger Geschichtsvereinsvon Jürgen Hein-Benz

Widerstand und Verfolgung unterm Hakenkreuz in Arheilgen

Großes Interesse am Stadtteilrundgang und Vortrag im Nachbarschaftstreff „Alte Feuerwehr“Trotz des sehr nasskalten Wetters nahmen rund 50 Bürgerinnen und Bürger aus Arheilgen und Umgebung am Samstag, dem 31. Januar, am Stadtteilrundgang „Widerstand und Verfolgung unterm Hakenkreuz in Arheilgen“ teil. Am Mittwoch, dem 4.Februar, folgten rund 40 Besucherinnen und Besucher der Einladung des Stadtteilvereins in den Nachbarschaftstreff „Alte Feuerwehr“. In lokalhistorischen Vorträgen schilderten Clara Schulz und Bernhard Schütz von der Darmstädter Geschichtswerkstatt sowie von Mechthild Benz und Jürgen Hein-Benz vom Arheilger Geschichtsverein die Lebenswege politisch Verfolgter Arheilger und versetzten den Zuhörerkreis in die Atmosphäre der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts.

Beim Stadtteilrundgang führten die Veranstalter die Teilnehmenden an Orte in Arheilgen, wo vor den Gefahren des Faschismus gewarnt wurde und Menschen lebten, die von Nationalsozialisten wegen ihrer politischen Überzeugungen verfolgt wurden. „Vordringliches Ziel der Nationalsozialisten in den ersten Wochen und Monaten nach der Machtübernahme am 30. Januar 1933 war es, die Parteien und Organisationen der Arbeiterbewegung zu unterdrücken und die demokratischen Institutionen bis zur kommunalen Ebene auszuhöhlen“, betonte Jürgen Hein-Benz. „Dieser gewaltige und gewalttätige Umbau fand auch in Arheilgen statt“, so Hein-Benz, als er am „Goldnen Löwen“ und im Nachbarschaftstreff jeweils in das Thema einführte.

Der „Rote Funker“ Wilhelm Lutz

Das Gasthaus „Goldner Löwe“ mit Biergarten und Saal war von 1926 bis 1933 im Besitz der Gewerkschaften und Zentrum der politischen Aufklärung der SPD und dem Ortskartell der Arheilger Gewerkschaften. Dort trat auch die Kabarettgruppe „Rote Funker“ auf, die aus Mitgliedern der Sozialistischen Arbeiterjugend entstanden war. An den Hitlerimitator dieser Gruppe, an den Schreiner Wilhelm Lutz, erinnerte Mechthild Benz. Der ortsbekannte junge Mann war im Frühjahr 1933 arbeitslos und wurde nicht vermittelt. Der nationalsozialistische Beigeordnete Arheilgens, Arthur Zeidler, verweigerte ihm die Wohlfahrtsunterstützung, und als Lutz einen Arbeitsdienst als unterbezahlter Landhelfer im Odenwald ablehnte, wurde er im Juni 1933 in das KZ Osthofen verschleppt und dort misshandelt.

Karl Fleck lebte in der Gemeindesiedlung

In Häusern der früheren Gemeindesiedlung, den heute eingezäunten Flachbauten am Ende der Messeler Straße/Rodgaustraße, lebten der Kommunist Karl Fleck und der Anarchosyndikalist Johann Dieter.

Die Arheilger Studentin Clara Schulz hat in einem Projekt der Geschichtswerkstatt den Lebens- und Leidensweg Karl Flecks erforscht. Schon 1903 war er Gründungsmitglied des Arheilger Turn- und Sportvereins und trat 1920 der KPD-Ortsgruppe bei. Als verbeamteter Rangierer bei der Eisenbahn wurde er 1933 entlassen, musste Hausdurchsuchungen ertragen, war im September 1933 ebenfalls im KZ Osthofen, wurde 1937 erneut in sogenannte „Schutzhaft“ genommen und in einem Strafprozess zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er 1934/35 am Aufbau einer illegalen Zelle der KPD mitgewirkt haben soll.

Das Martyrium des Arheilgers Johann Dieter

Johann Dieter war Mitglied eines internationalen Netzwerkes der Anarchosyndikalisten. Als freiheitsliebender Gewerkschafter der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD) lehnte er die staatliche Herrschaft ab und war Anhänger eines Rätesystems. Bernhard Schütz stellte den unbekannten Arheilger Antifaschisten und sein Netzwerk vor. Johann Dieter wurde wegen des „Verdachts der Verbreitung illegaler Schriften“ bereits am 26. Juni 1933 in das Konzentrationslager Osthofen verschleppt. Nach der Entlassung wegen „anarchosyndikalistischer Umtriebe“ wurde er mehrmals erneut verhaftet, misshandelt und in Darmstadt und Butzbach inhaftiert. Im November 1935 verhängte das Oberlandesgericht Darmstadt mehrjährige Zuchthausstrafen gegen elf Anarchosyndikalisten – unter ihnen Johann Dieter. „Am Tag seiner Entlassung aus dem Zuchthaus Marienschloß, es ist der 15. Juli 1937, holt ihn die Gestapo ab. Es folgen Jahre in den Konzentrationslagern Dachau und Mauthausen, in denen er den Gewaltexzessen der SS, der Zwangsarbeit in Außenlagern und medizinischen Experimenten ausgesetzt ist“, berichtete Bernhard Schütz in eindringlichen Worten. Nach seiner Befreiung am 5. Mai 1945 kehrte Dieter als Invalide in seine Heimat zurück, heiratete und wurde Vater von zwei Töchtern. Er starb im März 1971.

Demokratien können sterben

In beiden Veranstaltungen wurde beschrieben, wie unter den Nationalsozialisten die kommunale Selbstverwaltung und politische Freiheitsrechte in Arheilgen abgebaut wurden, wie Nachbarschaften zerbrachen und wie Menschen anderer politischer Überzeugung gewalttätig verfolgt wurden.

In weiteren Vorträgen, Veröffentlichungen und Rundgängen werden der Geschichtsverein und die Geschichtswerkstatt in Erinnerung rufen, wie Menschen in Arheilgen wegen ihres Glaubens oder ihrer Abstammung, ihrer sexuellen Orientierung oder Nonkonformität unterdrückt und auch ermordet wurden.

Mechthild Benz, Jürgen Hein-Benz und Bernhard Schütz (v.l.n.r.) erinnerten beim Stadtteilrundgang am 31. Januar an das schon im März 1933 eingerichtete Konzentrationslager Osthofen. Dorthin wurden politische Gegner der Nationalsozialisten aus Arheilgen verschleppt. Sie wurden erniedrigt und misshandelt (Foto: Ulrike Landzettel).

Im Nachbarschaftstreff „Alte Feuerwehr“ referierte Clara Schulz von der Darmstädter Geschichtswerkstatt am 4. Februar über den Arheilger Kommunisten und politisch Verfolgten Karl Fleck, der in der Gemeindesiedlung an der heutigen Messeler Straße/Rodgaustraße gelebt hatte (Foto: Hannelore Anthes).

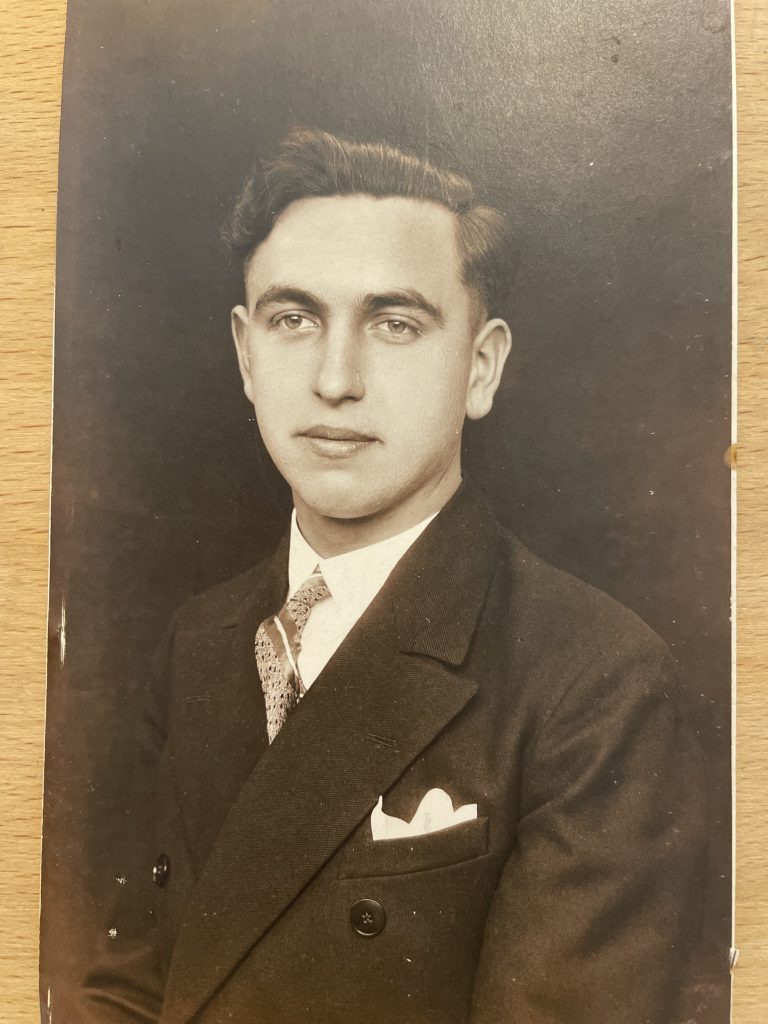

Wilhelm Lutz war der Hitler-Imitator im Kabarett „Rote Funker“, das von Mitgliedern der Sozialistischen Arbeiterjugend gegründet worden war. Weil der arbeitslose Schreiner es ablehnte, als unterbezahlter Landhelfer in den Odenwald zu gehen, wurde er im Juni 1933 in das KZ Osthofen deportiert (Foto: M. Völger/AGV).

Der Arheilger Johann Dieter war Mitglied der Freien Arbeiter-Union Deutschland (FAUD) und eines internationalen Netzwerkes. Unter der zwölfjährigen Herrschaft der Nationalsozialisten wurde er elf Jahre lang in Gefängnissen und Konzentrationslagern misshandelt. Im Mai 1945 wurde er befreit, kehrte als Invalide heim und starb im März 1971 (Foto: Bundesarchiv Berlin). - „Oarhelljer Köpp“ Hedwig Grein – Lehrerin, Mutter, Pfarrfrau in schweren Zeiten (Teil 2)von Jürgen Hein-Benz

(jhb) Der Arheilger Geschichtsverein stellt in dieser Rubrik Menschen vor, die das Leben im Ort am Ruthsenbach prägten, den Alltag in besonderer Weise repräsentierten oder Leistungen erbrachten, die sie über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht haben.

Vorbemerkung in eigener Sache

(jhb) Wer Geschichtsbücher oder unsere Rubrik liest, kann schnell den Eindruck gewinnen, nur Männer machten Geschichte. Dies liegt an den überlieferten Quellen, historischen Rollen- und Machtverteilungen und dem jeweiligen Blick auf historische Entwicklungen: Welche Personen nehmen wir wahr, was ist uns wichtig, woran misst sich Bedeutung des menschlichen Handelns? Der Arheilger Geschichtsverein wird darauf achten, dass er mehr die weiblichen „Oarhelljer Köpp“ würdigt – ohne sie, wäre Arheilgen nicht so lebenswert wie es ist. Heute stellt Marga Kroeker-Benz Hedwig Grein vor, die aus der typischen Rollenverteilung ihrer Zeit wirkte und im Arheilger Kirchenkampf ein informelles Nachrichtennetzwerk knüpfte. Die Folge erscheint in zwei Teilen. Heute: Teil 2/2.

Die Pfarrfamilie Grein kommt nach Arheilgen

Nach dem Krieg tritt Karl Grein Anfang 1920 die Stelle als Pfarrer in Arheilgen an, auf die er sich schon im November 1918 beworben hatte.

Das vierte Kind Ilse Grein, ein echtes Arheilger Mädchen, wird geboren.

Wir wissen viel mehr darüber, was Karl Grein in dieser Zeit beschäftigte, denn er führte ständig Tagebuch und schrieb vieles auf. Über seine Frau Hedwig lesen wir zwischen den Zeilen. Ihre Tochter schrieb einmal, dass die Mutter nie in der Öffentlichkeit stehen wollte. Obwohl sie eine gute Geigerin war, scheute sie sich, in einem Streichquartett aufzutreten.

Aus der Zeit des Separatistenaufstandes im Herbst 1923 erfahren wir, wie Hedwig Grein 27 Arheilger Frauen ein Vorbild war. Da sich Arheilgen gegen einen Anschluss der Gemeinde an eine Rheinische Republik und eine Zusammenarbeit mit den Separatisten aussprach, hatte die damalige französische Besatzungsmacht Karl Grein und 27 weitere Arheilger im Oktober 1923 nach Wiesbaden verfrachtet und ins überfüllte Gefängnis gesteckt. Es war für Hedwig nicht leicht, ihren Mann im Gefängnis zu besuchen. Tapfer ging sie voran und machte sich mit den anderen Frauen jeden Freitag auf den Weg, um ihre gefangenen Männer zu besuchen. Heddi Kessel schrieb: „… die Bahngleise zwischen Arheilgen und Weiterstadt waren gesprengt. Züge fuhren nicht. So machten sich die Frauen in aller Frühe auf, noch bei Dunkelheit fuhren Bauern mit den Leiterwagen die Frauen nach Weiterstadt, wo sie dann einen Zug nach Wiesbaden bekamen.“ Zwei Monate später war der Separatistenspuk vorbei und alle Arheilger Männer wieder zu Hause. Und wie die Tochter Heddi sich erinnert, blieben die knappen Lebensmittel wieder daheim.

Hedwig Grein war für die Familie wie für die Gemeinde der zuverlässig ruhende Pol. Sie führte ein gastfreundliches offenes Pfarrhaus. Sowohl für die große Verwandtschaft wie für die Freunde der vier Kinder standen die Türen immer offen.

In den 1920er Jahren während der steigenden Arbeitslosigkeit und der zunehmenden Verarmung weiter Bevölkerungsteile wurde das Arheilger Pfarrhaus zur Anlaufstelle für Bedürftige. Die ganze Familie war eingebunden in Hilfsdienste. Karl Grein schrieb über seine Frau Hedwig: „Es war eine große Arbeit, in die das Pfarrhaus, die Pfarrfrau und später auch die Kinder ganz eingebunden wurden. Aber wie nahm Hedwig an allem teil, wie setzte sie sich ein, wie oft öffnete sie den Gästen unser Haus wie sie es von zu Hause gewohnt war.“

Hedwig übernahm die Leitung des evangelischen Frauenvereins – die Frauenhilfe hatte zeitweise um 200 Mitglieder. „Es war ihr nicht gegeben, in der Öffentlichkeit zu wirken, aber sie tat schlicht ihren Dienst in den wöchentlichen Abenden der Frauenhilfe in diesen bewegten und schweren Zeiten und zeigte damit ihren Glauben und ihr Gottvertrauen,“ schrieb Karl Grein.

Ein aufrechtes Leben unterm Hakenkreuz sichern

Die Frauen organisierten neben vielen anderen Dingen Basare, deren Erlöse regelmäßig der Ev. Kinderschule in der Bachstraße zugute kamen. Während der nationalsozialistischen Herrschaft, vor allem im Kirchenkampf mit den sogenannten Deutschen Christen, die der NS-Ideologie folgten, war Karl Grein vielen Repressalien ausgesetzt. So durfte er beispielsweise keine kirchlichen Nachrichten mehr veröffentlichen, Kirche und Gemeindehaus waren zugesperrt. In dieser Situation informierte ein Frauennetzwerk der Frauenhilfe die Gemeindemitglieder über die wechselnden Gottesdienstzeiten im Pfarrhaus und über Ereignisse in der Kirchengemeinde.

Gerade unter den Repressalien in der NS-Zeit und den zunehmenden Versorgungsengpässen in der Kriegszeit ist es sehr naheliegend, dass sich das Ehepaar Grein zu Hause beraten hat, wie man sich in dieser oder jener Situation am besten verhält. Die Familie und die Kirchengemeinde sollten möglichst unbeschadet, christlichen Werten und dem Glauben verpflichtet, den Lebensalltag bewältigen. Heddi schrieb über ihre Mutter: „Sie war immer gelassen, freundlich und nie ungeduldig.“

26 Jahre lang – bis zu ihrem Tod war Hedwig Grein die Vorsitzende der Frauenhilfe in Arheilgen. Mit zunehmendem Alter wurde Hedwig Grein stiller. Beide Söhne fielen im 2. Weltkrieg. Das schmerzte sie so sehr, vielleicht ging der Anfang einer Krankheit damit einher. Hedwig starb ein Jahr nach Kriegsende, im Sommer 1946.

Hedwig Grein war eine eigenständige Persönlichkeit mit ihrem eigenen, für die Zeit typischen Tätigkeitsfeld: Familie, Haus und Garten und einer damals sehr aktiven Frauenhilfe. Im Arheilger Kirchenkampf bot sie ihrer Familie den überlebensnotwendigen Rückhalt. Ihr Haus war ein lebendiges Zentrum in unserer evang. Kirchengemeinde in Arheilgen. Wir verdanken ihr sehr viel.

Wir bedanken uns bei Hans Heinrich Herwig für seine Unterstützung. Seine Biografie über Karl Grein und die von ihm herausgegebenen Kriegstagebücher des Feldgeistlichen Grein waren unsere wichtigsten Quellen.

Foto 4 – Familie Grein

Familie Grein 1926 im Arheilger Pfarrhausgarten. V.l.: Eduard, Heddi, Mutter Hedwig, Ilse, Vater Karl und Ernst. Beide Söhne fielen im 2.Weltkrieg.

(Foto: Fam. Herwig)Foto 5 – Pfarrhaus

Heddi Kessel, geb. Grein, erinnert sich an die ersten Jahre im Pfarrhaus: „Unser Pfarrhaus, alt aber groß und gemütlich, wurde uns schnell vertraut. Es gab einen Garten, einen großen Hof, Wiesen mit Obstbäumen. Alles war großräumig, überall – auch auf dem Kirchengelände – konnten wir mit Freunden, meist zahlreichen Nachbarkindern, unbeschwert spielen. (…) Schön dörflich war Arheilgen in diesen Jahren, wenige Autos fuhren damals. Morgens und abends wurden die Kühe durch unsere Straße zu und von den Weiden getrieben. Es gab einen Polizeidiener, der mit Hilfe seiner Schelle lautstark Nachrichten an den Straßenkreuzungen ausrief.“

(Text: Geschichten aus Alt-Arheilgen, S.301 ff, Foto: AGV/Fam. Herwig)