100 Jahre Naturschwimmbad „Oarhelljer Miehlsche“

Wenn der Förderverein Arheilger Mühlchen in wenigen Tagen (12.05) zum Anschwimmen in den Naturbadesee einlädt, beginnt im „Miehlsche“ – wie die „Oalde“- sagten, in diesem Jahr die 100ste Badesaison. Auf den 27. März 1924 ist der erste Pachtvertrag für das Naturschwimmbad datiert. Am 3. August 1924 wurde es feierlich eingeweiht. Der Förderverein wird das Jubiläum am 14.Juli mit einem Sommerfest feiern. Mit der Frage, warum der Arheilger Gemeinderat ausgerechnet in den Krisenjahren 1923/24 ein Schwimmbad eröffnet hatte, beschäftigt sich Jürgen Hein-Benz vom Arheilger Geschichtsverein:

Das „Mühlchen“ als Symbol des Aufbruchs

Der Heimatdichter Georg Benz nennt in seiner mundartlichen Beschreibung eines Rundgangs durch Arheilgen – „Oald Oarhellje 1920-1925“ – zwei Personen, die im Vorfeld der Entstehung des Naturschwimmbades „Oarhelljer Miehlsche“ vor 100 Jahren eine besondere Rolle spielten: „Haubttriebfedern woorn domols de Filibb Jung un de Emil Schäfer“.

Der Sohn des ersten Bademeisters des „Miehlsche“, der wie sein Vater Wilhelm Brücher hieß, erinnerte sich im Juni 1999 in der Arheilger Post anlässlich des 75jährigen Gründungsjubiläums an die Anfänge des Badesees. Sein Vater hatte in Familiengesprächen erzählt: „Bei einer Stammtischrunde beim Schwanenwirt Emil Schäfer wurde die Idee geboren, aus dem Teich am Arheilger Mühlchen ein Schwimmbad zu machen.“

Wann die Idee genau entstand, ist nicht bekannt, vermutlich Anfang der 20iger Jahre des letzten Jahrhunderts. Wer an der Stammtischrunde teilnahm ebenfalls nicht. Um die Jahreswende 1923/1924 fiel die Idee aber beim sozialdemokratischen Bürgermeister Jakob Jung und dem 18köpfigen Gemeinderat – darunter 11 Sozialdemokraten, ein Kommunist und sechs Vertreter der bürgerlich-bäuerlichen Liste – in dem damals noch selbstständigen Industriearbeiterdorf Arheilgen auf fruchtbaren Boden.

Pachtvertrag mit Bernhard Appel von der Schleifmühle

Wann der Gemeinderat den Bau des Schwimmbades beschloss, wissen wir ebenfalls nicht. Doch am 27.03.1924 wurde der erste Pachtvertrag mit Bernhard Appel, dem Besitzer der „Appelswies“, geschlossen. Das Grundstück des Arheilger Teichs war damals eher eine tieferliegende nasse Wiese. Bernhard Appel war Bauer und Müller auf der benachbarten Schleifmühle. Über die bürgerlich-bäuerliche Wahlliste nachgerückt in den Arheilger Gemeinderat wurde er im Juli 1924 vom Kreisamt Darmstadt auch zum Bürgermeister des unbesetzten Teils der Gemeinde Arheilgen benannt.

Was war der Antrieb für das Vorhaben ausgerechnet in den krisengeschüttelten Zeiten 1923/1924 ein Schwimmbad zu bauen? Damals war ein kommunales Schwimmbad noch lange keine Selbstverständlichkeit. Was bewegte die Verantwortlichen dazu? Warum wurde in Arheilgen noch ein Bürgermeister für ein unbesetztes Gebiet benannt, wo doch Jakob Jung mit großer Mehrheit der Bevölkerung schon im November 1919 gewählt worden war?

Krisenjahr 1923: Besatzung, Hyperinflation und Existenzangst

Seit Ende Dezember 1919 war der größte Teil Arheilgens – wie das Rheinland – von französischen Truppen nach der Waffenstillstandsvereinbarung am Ende des 1. Weltkrieges und dann dem Versailler Vertrag besetzt. Offiziell galt dies Besetzung noch bis 1930. Die Grenze im Osten zum unbesetzten Arheilgen verlief vor Alt-Kranichstein auf Höhe der Jägertorstraße 40 und im Süden an der Darmstädter Straße, heute Frankfurter Straße, ungefähr auf Höhe des Gehmer Wegs, so Wilhelm Andres in seiner Geschichte Arheilgens.

Wer die Grenze passierte, musste sich an Kontrollstellen ausweisen, Soldaten patrouillierten. Die Grenzkontrollen wurden 1923 wieder verschärft. Die französische Armee besetzte wegen ausstehender Reparationsleistungen nicht nur das Ruhrgebiet, sondern auch das Eisenbahnausbesserungswerk im Norden Darmstadts. Auf der „Knell“ arbeiteten viele Arheilger. Der Grenzverkehr zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet war ab Juli 1923 für drei Monate selbst für Fußgänger verboten. Lohnzahlungen mussten in das besetzte Gebiet geschmuggelt werden.

Ausgelöst durch die Kriegswirtschaft und die Reparationsleistungen galoppierte in Deutschland eine Hyperinflation. Kostete im Mai 1923 ein Kilo Brot noch 500 Mark, so waren es im November 5 Milliarden. Der Arheilger Gemeinderat handelte mit den örtlichen Landwirten Preise für Lebensmittel aus, um diese besonders für diejenigen bezahlbar zu machen, die kein Gartenland hatten. Energie, vor allem Kohlen waren knapp. Die Arbeitslosigkeit stieg, ebenso die Zahl der Familien, die auf Zahlungen des Gemeindewohlfahrtsamtes angewiesen waren. Durch die Einführung der Rentenmark am 15. November – 1 Rentenmark gab es für 1 Billion Reichsmark (=10 Milliarden) – beruhigte sich die Lage. Kleine Spargroschen hatten sich allerdings völlig aufgelöst.

Krisenjahr 1923: Separatistenaufstand und Hitlerputsch

Im November putschten Hitler und Ludendorff in München gegen die Republik. Im Rheinland traten unter dem Schutz der Besatzungsmacht schon seit Oktober 1923 Separatisten auf, die die Loslösung des Rheinlandes von Deutschland in Form einer Rheinischen Republik forderten. So wäre ein Pufferstaat zwischen Frankreich und der Weimarer Republik entstanden. Diese Bewegung trieb auch im besetzten Arheilgen ihr Unwesen. Hier traf sie auf den entschiedenen Widerstand der großen Mehrheit der Bevölkerung, die von einer Loslösung nichts wissen wollten. Daraufhin wurden 28 Arheilger, unter ihnen Bürgermeister Jung, Gemeinderäte, Feuerwehrleute, Eisenbahner, Landwirte und der Pfarrer Karl Grein von Ende Oktober bis Anfang Dezember von der französischen Militärverwaltung in Wiesbaden inhaftiert. Weitere Arheilger, die auf einer schwarzen Liste der französischen Militärverwaltung und der deutschen Separatisten standen, verbargen sich im unbesetzten Gebiet.

Nach der Freilassung der Inhaftierten erklärte der Arheilger Gemeinderat in seiner Sitzung am 6. Januar 1924 unmissverständlich, dass die Gemeinde Arheilgen „fest zum hessischen Staate und zum deutschen Reiche stehe“ und sie auf Grundlage des deutschen Rechts die einzig zustehende Ortsbehörde sei.

Ausgerechnet in dieser krisengeschüttelten Zeit entschloss sich der Gemeinderat zum Bau eines Schwimmbades. Der Beschluss kann als ein mutiges politisches Signal der Gemeinderepräsentanten gewertet werden: Arheilgen gehört zusammen. Allen Widrigkeiten zum Trotz beschließen wir im Rathaus – innerhalb des besetzten Gebietes – ein zukunftsweisendes Projekt, das außerhalb des besetzten Gemeindegebietes verwirklicht wird. Doch konnten die Gemeindeverantwortlichen mit der Unterstützung aus der Bevölkerung rechnen? Die Gemeindefinanzen waren arg strapaziert und die Menschen mit Existenzängsten und Alltagsnöten belastet?

„Mit uns zieht die neue Zeit“

Nach dem Heimatdichter Georg Benz war neben Emil Schäfer „de Filibb Jung“ eine treibende Kraft für das Naturschwimmbad. Jakob Jung hatte zwei Söhne, sie hießen Ludwig und Phillip. Es kann gut sein, dass Wilhelm Andres den 1893 geborenen Sohn Phillipp, den späteren Regierungs-Bauamtmann, meinte. Wie sein Bruder war er in der Arbeiter-Jugend und dem Arbeitersportverein, den Freien Turnern, aktiv. Diese Generation der organisierten Arbeiterjugend war davon überzeugt, dass sie nach den Schrecken des 1.Weltkrieges aus „Naturnotwendigkeit“ heraus in eine neue und gerechtere Welt hineinwachsen wird. Die Republik war für sie ein erster Schritt. Kräftig sangen sie in ihren Gruppenabenden und auf Arbeiterjugendtagen „Mit uns zieht die neue Zeit“.

Der Einsatz für konkrete Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen einerseits und das solidarische Gruppenerlebnis mit Bildung, Tanz und Körperertüchtigung andererseits waren Ausdruck ihres neuen Lebensgefühls. Der Entschluss, ein Schwimmbad zu bauen, war somit zugleich ein konkretes Versprechen an die wachsende Zahl der Arbeiterjugendlichen und ihrer Familien für ein besseres und gesünderes Leben. Wie in Darmstadt, der alten Residenzstadt und neuen Hauptstadt des Volksstaates Hessen sollten sich die einfachen Leute im Industriearbeiterdorf in einem Woog erfreuen und ertüchtigen können. Die Arheilger Jugend erhielt einen Anlaufpunkt und die Sportvereine, die auch Schwimmabteilungen hatten, erhielten ein Trainings- und Wettkampfbad. So wurde das Schwimmbad zum Symbol für den Aufbruch in eine neue Zeit.

Und in der Tat stieß das Vorhaben in Arheilgen auf große Zustimmung. Die Vereine, insbesondere die Sportvereine, sammelten Geld um die Gemeinde bei den Baukosten zu unterstützen. Georg Benz schrieb: “Uffgrund von Sammelliste howe domols, im Juli 1924, die Oarhelljer Vereine 684,90 Mark gesammelt.“

Mit Schaufel und Spitzhacke

Mit Schaufel, Spitzhacke und Spaten wurden Teich und Wiese hinter der Gaststätte Arheilger Mühlchen tiefer gelegt und um die Tongruben der Ziegelei Wiemer erweitert. Aus dem Abraum ein Damm – der heutige Brücher Weg – aufgeschüttet, zwei Holzhütten als Umkleidekabinen und ein Kassenhäuschen errichtet, zur Kennzeichnung von Schwimmbahnen Stege in den Teich hinein- und ein Sprungturm aufgebaut. Das Wasser wurde vom Ruthsenbach hinter der Schleifmühle in einem offenen Graben abgeleitet. Arbeitslose Arheilger fanden auf der Baustelle Arbeit und so konnte das Bad bis Mitte des Sommers 1924 fertig gestellt werden.

Die Eröffnung war ursprünglich für den 27. Juli geplant. Sie wurde dann wegen schlechten Wetters auf den 3. August 1924 verschoben. Ein Festausschuss gestaltete mit Arheilger Schulkindern, Gesangs- und Sportvereinen, der Kapelle Anthes und dem Posaunenchor ein Programm aus Vorführungen, Gesangsvorträgen und Wettkämpfen. Am frühen Nachmittag übergab Bürgermeister Jakob Jung das Bad offiziell an die Arheilger Bevölkerung, die zu tausenden gekommen waren. Jakob Jung wünschte seiner Gemeinde „dass durch das Schwimmbad für die gegenwärtige und kommende Generation der Grundstein zur Ertüchtigung“ gelegt werde und insbesondere mit „der Jugend ein gesundes Geschlecht heranwachsen möge.“ So zitierte 1999 das Darmstädter Echo das zeitgenössische „Darmstädter Tagblatt“, das über die Eröffnung berichtet hatte.

Eine Zukunft, die nicht kam

Das Bad wurde in der Tradition wilhelminischer Bäder-Architektur ausgebaut. Die Schwimmer und Wasserballer des „Turnverein 1876“ und der „Freien Turner“ fanden im Mühlchen ihre Trainings- und Wettkampfstätte. Die Arheilger zogen zum Mühlchen zur Entspannung und zum gerechten Ausgleich vom Arbeitsalltag. Das „Miehlsche“ war Treffpunkt und Freiraum, über den der Bademeister Brücher wachte: „Dene Kloane soll nix bassiern“, lautete sein.

Somit war das Naturschwimmbad sogar mehr als ein Symbol für den Aufbruch. Viele Arheilger empfanden es als gelebte Wirklichkeit einer neuen Zeit. Spätestens ab 1933 sollte diese „neue Zeit“ allerdings dann völlig anders kommen, als von Phillip Jung und dem Arheilger Gemeinderat nach den Anfangsjahren der Weimarer Republik erhofft.

P.S.: Demnächst erscheint in der Reihe „Oarhelljer Köpp“ ein Beitrag über den Bademeister Wilhelm Brücher. In Vorbereitung des Fördervereins ist ein Buch über die Geschichte des Mühlchens.

(Foto: AGV) – Familie Jung aufgenommen zur silbernen Hochzeit 1917. V.l.n.r.: Ludwig Jung – ab 1932 promovierter Volkswirt, Philipp Jung – späterer Regierungsbauamtmann, Katharina Jung, geb. Weis, Gemeinderat Jakob Jung, gelernter Schlosser und Bürgermeister Arheilgens von 1919 bis 1933.

(Foto: AGV) – Der 22jährige Phillip Jung 1915 als Soldat. Nach den Grausamkeiten des ersten Weltkriegs verstand sich die Arbeiterjugend als Bauvolk der kommenden Zeit.

(Foto: AGV) – Bürgermeister Jakob Jung bei der Festansprache zur Eröffnung des Arheilger Mühlchens am 3. August 1924

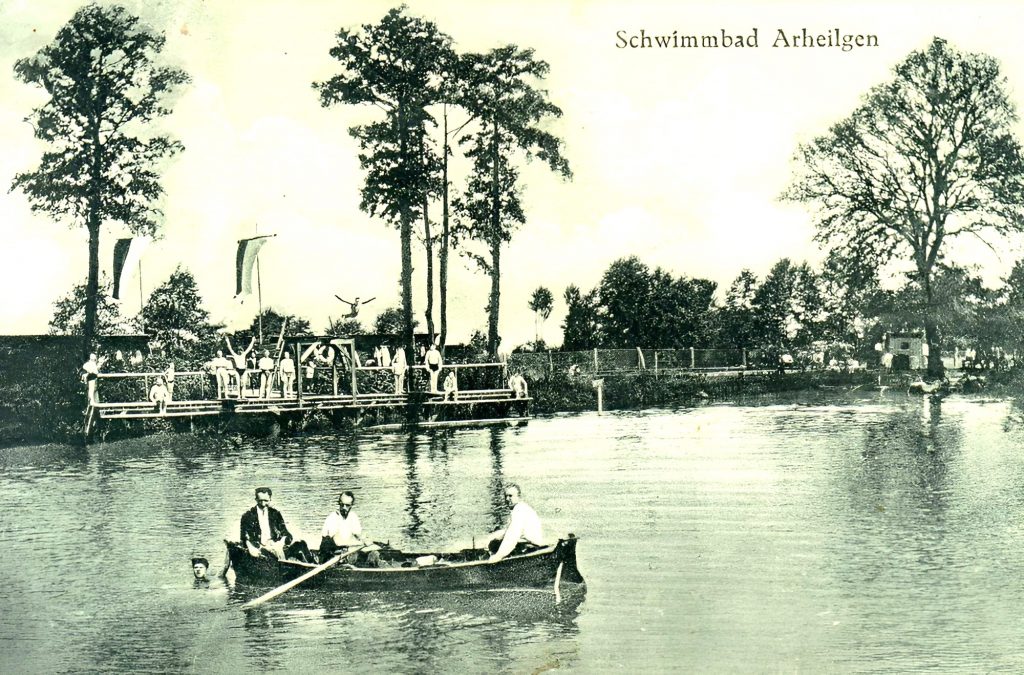

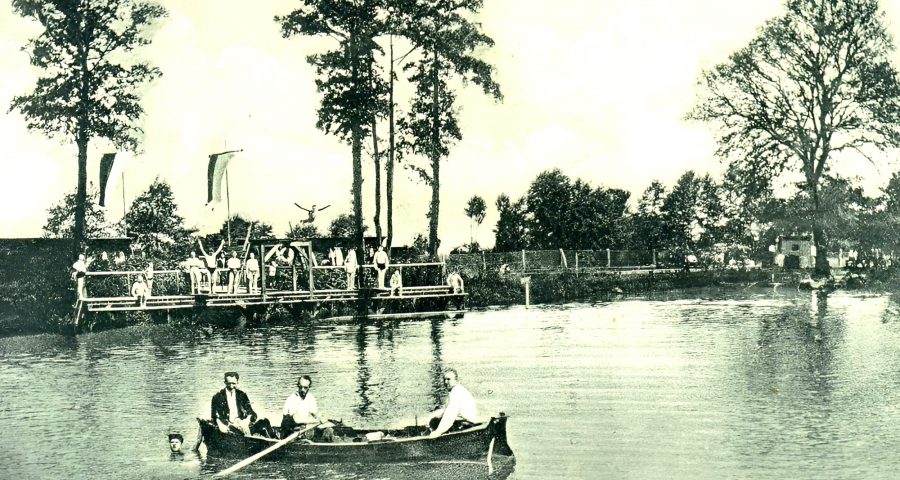

(Foto: AGV) – Blick auf das Mühlchen in der Gründungszeit

(Foto: AGV) Schwimmer des Arbeiter Turn- und Sportvereins im Jahr 1930. V.l.n.r.: Heinrich Repp, Georg Lutz, Wilhelm Brücher, Greta Spengler, Heinrich Lennert, Georg Mampel, Elisabeth Spengler, Ludwig Beisel, das Kind Änne Weigand, davor Franz Janda und Alfred Müller

Schreibe einen Kommentar